フケが増えるのは「ストレス」のせい?心と頭皮の深い関係と5つの対策法

「最近ストレスが多くて、なぜかフケが増えた気がする」

そんな実感を持つ人は少なくありません。

実はフケとストレスの関係は、注目されているテーマです。

本記事では、「フケの原因はストレスなのか?」「ストレスによるフケの特徴」「どう対策すればいいのか?」について、今日から取り入れられる具体策とともにわかりやすく解説します。

ストレスとフケの関係|なぜストレスでフケが増えるのか?

フケとストレスは、一見すると無関係に思えるかもしれませんが、実は頭皮は非常にストレスの影響を受けやすい部位のひとつです。

これは、頭皮が皮膚の一部であり、かつ全身のコンディションを反映しやすいデリケートな場所だからです。

以下では、ストレスが頭皮に与える影響を、より具体的に解説します。

ストレスが引き起こす頭皮の3つの変化

1. ホルモンバランスの乱れによる皮脂分泌の変化

ストレスを感じると、交感神経が優位になり、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増加します。

これにより、皮脂腺が刺激されて皮脂の分泌量が増加し、頭皮がベタつきやすくなります。ベタついた頭皮は汚れや菌が繁殖しやすくなり、脂性フケの発生につながります。

一方、強いストレスによって自律神経のバランスが崩れると、今度は皮脂の分泌が減少し、乾燥によるフケが出ることもあります。

つまり、ストレスは「乾燥フケ」と「脂性フケ」の両方を引き起こす可能性があるのです。

2. 血行不良によるターンオーバーの乱れ

ストレスによって交感神経が優位になると、末梢の血流が悪くなります。

頭皮の毛細血管にも血が届きにくくなり、細胞が栄養不足になりやすくなります。

その結果、皮膚のターンオーバー(角質の生まれ変わり)が不規則になり、未成熟な角質が剥がれ落ちてフケとして残ることがあります。

これが「フケがポロポロ出るのに、なかなか改善しない」原因の一つです。

3. 自律神経の乱れが引き起こすバリア機能の低下

ストレスが慢性化すると、自律神経のバランスが崩れ、皮膚のバリア機能が低下します。

頭皮が外部の刺激に弱くなり、ちょっとした乾燥や摩擦でもフケやかゆみが発生しやすい状態に。

さらに、免疫力の低下や炎症反応が起こりやすくなり、頭皮のコンディションが長期的に不安定になってしまいます。

実際によくある「フケ ストレス」相談例

- 仕事が忙しいときに限って、フケやかゆみが気になる

- 人間関係のトラブル後、急に頭皮トラブルが出始めた

- 精神的に落ち込んでいる時期に、頭皮の乾燥やフケが増えた

こうしたエピソードは珍しくなく、ストレスとフケには明らかな関連があることがうかがえます。

ストレス性のフケを見分けるポイント

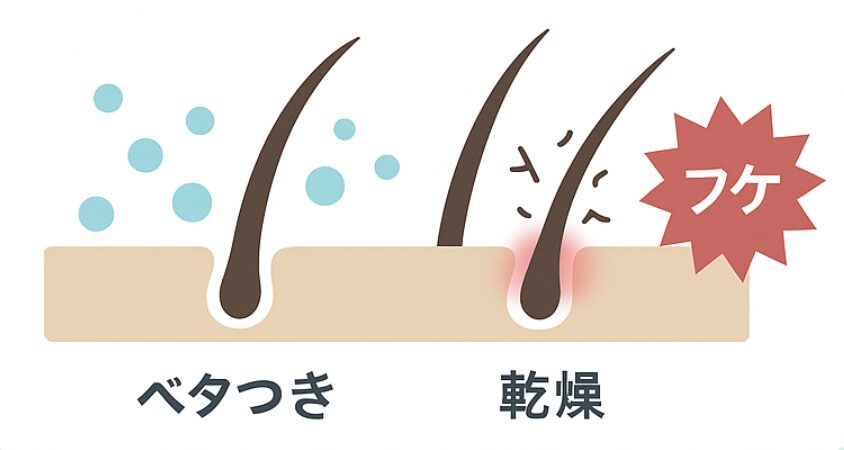

乾燥フケか?脂性フケか?まずはタイプを見極めよう

フケには大きく分けて2つのタイプがあります。

ストレスによってどちらのタイプが出るかは人によって異なります。

- 乾燥フケ:白くて細かく、肩にパラパラ落ちる。頭皮がつっぱる感じがある。

- 脂性フケ:黄色っぽくベタつく。頭皮がべたべたしていて、かゆみを伴うことも。

ストレスで皮脂分泌が増えると脂性フケに、ストレスで交感神経が優位になり血行が悪化すると乾燥フケになりやすい傾向があります。

フケ以外にもストレスサインが出ていないか確認

ストレスが強くなっているときは、頭皮だけでなく全身にサインが現れることもあります。

- 肌荒れ・ニキビ

- 眠りが浅い・寝つきが悪い

- 食欲の乱れ

- イライラや気分の落ち込み

こうした心身の不調がある場合、頭皮トラブルも「ストレスが原因」と考えて対処した方が良いでしょう。

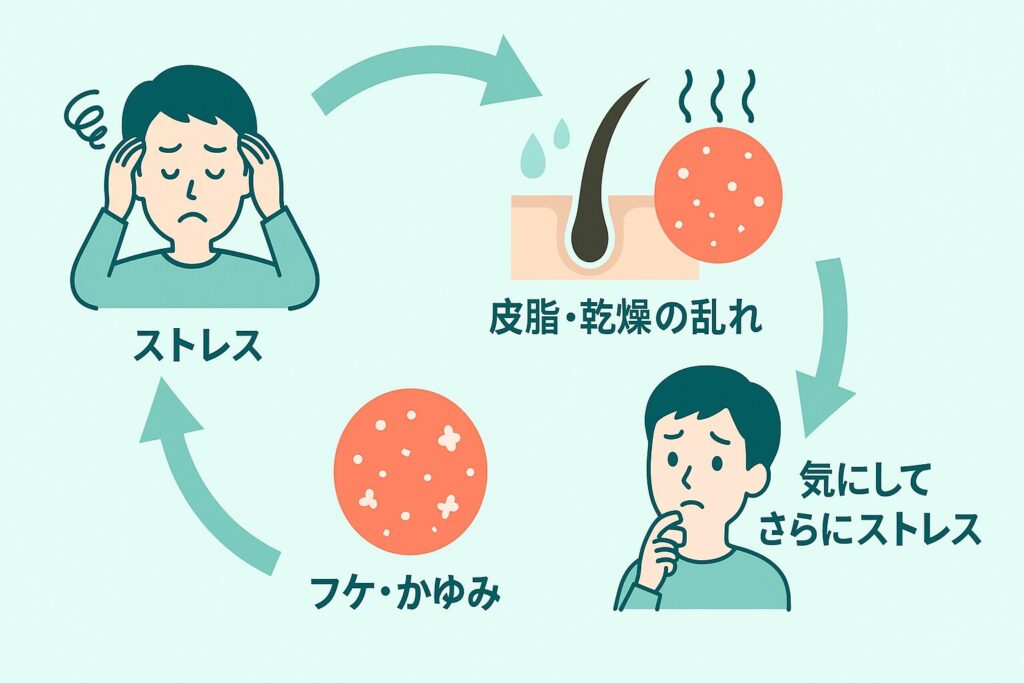

フケとストレスの悪循環を断つ5つのセルフケア法

ストレスによってフケが出て、そのフケに悩むことでさらにストレスが増える…。

この負のループを断ち切るには、「心のケア」と「頭皮のケア」を両面からアプローチする必要があります。

以下は、フケとストレスの関係を断ち切るためにおすすめしたい5つの具体的な習慣です。

1. 頭皮マッサージで血流を改善する

ストレスで血流が悪くなると、頭皮への栄養供給が滞ります。

そこでおすすめなのが、1日数分の頭皮マッサージです。

- 指の腹を使ってやさしく円を描くようにマッサージ

- シャンプー前、入浴中、ドライヤー後などに実施

- 過度に力を入れず、心地よいと感じる程度でOK

血流を促進することで、ターンオーバーが整い、頭皮環境の改善につながります。

2. 深呼吸や瞑想で交感神経の過剰な働きを抑える

ストレスを感じたとき、呼吸は浅くなりがちです。

1分間の深呼吸やマインドフルネス瞑想を取り入れるだけで、自律神経のバランスを整える効果が期待できます。

- 4秒吸って、7秒止めて、8秒でゆっくり吐く「4-7-8呼吸法」がおすすめ

- 朝起きたときや就寝前に行うと効果的

副交感神経が優位になり、頭皮を含む全身の回復力が高まります。

3. 栄養と睡眠で頭皮の基礎力を高める

栄養が偏ると、皮脂分泌や角質形成に必要な栄養素が不足し、頭皮が不安定になります。

フケ対策に重要な栄養素は以下の通り:

- ビタミンB群(皮脂分泌のコントロール)

- ビタミンA・E(皮膚の再生・抗酸化)

- たんぱく質・亜鉛(細胞の修復・免疫維持)

また、睡眠不足はホルモンバランスと自律神経の乱れを引き起こす大きな要因。

夜更かしが続いている方は、23時までの就寝を目指しましょう。

4. シャンプーは「刺激が少なく保湿力のあるもの」を選ぶ

ストレス時の頭皮は敏感で、通常のシャンプーでも刺激を感じやすくなっています。

以下のような成分・特徴のある製品が望ましいです。

- アミノ酸系洗浄成分(例:ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNaなど)

- 保湿成分(グリセリン、セラミド、ヒアルロン酸など)配合

- 合成香料・着色料フリー

「フケ ストレス」の関係を考慮するなら、頭皮を守る処方の製品を選ぶことが第一歩です。

5. 湯船に浸かって副交感神経を高める

忙しい日々ではシャワーだけで済ませてしまいがちですが、湯船に浸かることで副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。

- 40℃前後のお湯に10~15分浸かる

- 好きな香りの入浴剤やアロマを使うとより効果的

- 入浴後の保湿ケアも忘れずに

入浴は、単なるリラックス以上に、頭皮環境の再生を助ける重要な習慣です。

まとめ|ストレスとフケには確かに“関係”がある

- フケがストレスによって増えるのは、科学的にも根拠がある

- ストレスは皮脂バランス・血行・自律神経に影響を与え、頭皮環境を悪化させる

- フケ対策は「シャンプー」だけでなく、「心と生活習慣のケア」がカギになる

「フケが止まらない」「かゆくてつらい」そんなときこそ、ストレスとの関係に目を向けて、頭皮と心をやさしく整えてあげましょう。

📩 毎日洗ってるのに、フケがなくならない…その習慣、見直しませんか?

実は、フケやかゆみには「頭皮のリズム」が関係しています。

正しいケアを“習慣化”することで、あなたの頭皮はゆっくり整いはじめます。

\頭皮環境を根本から見直す/

▶ 56日間で整える「フケ改善プログラム」公開中!